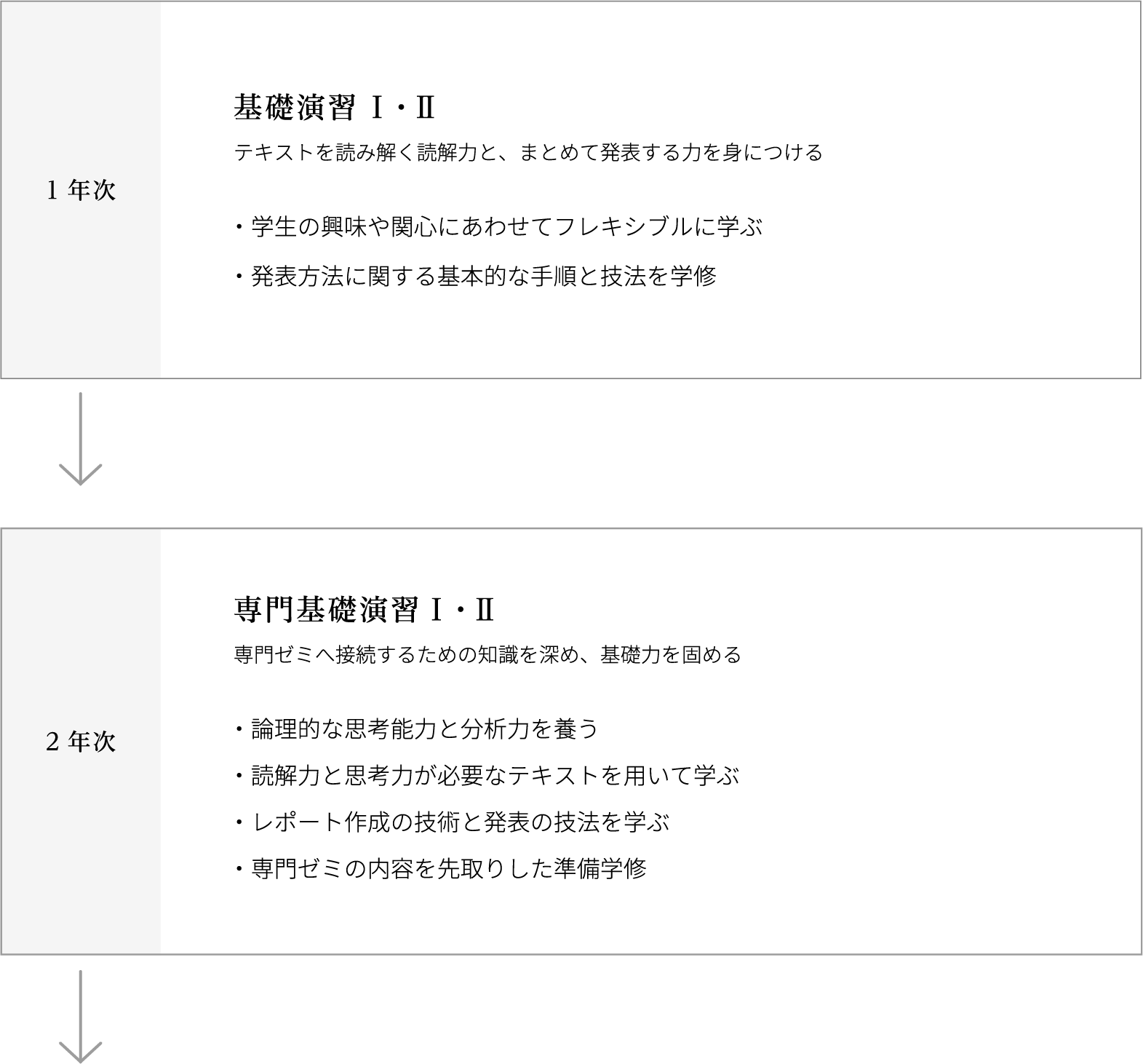

4年間の流れ

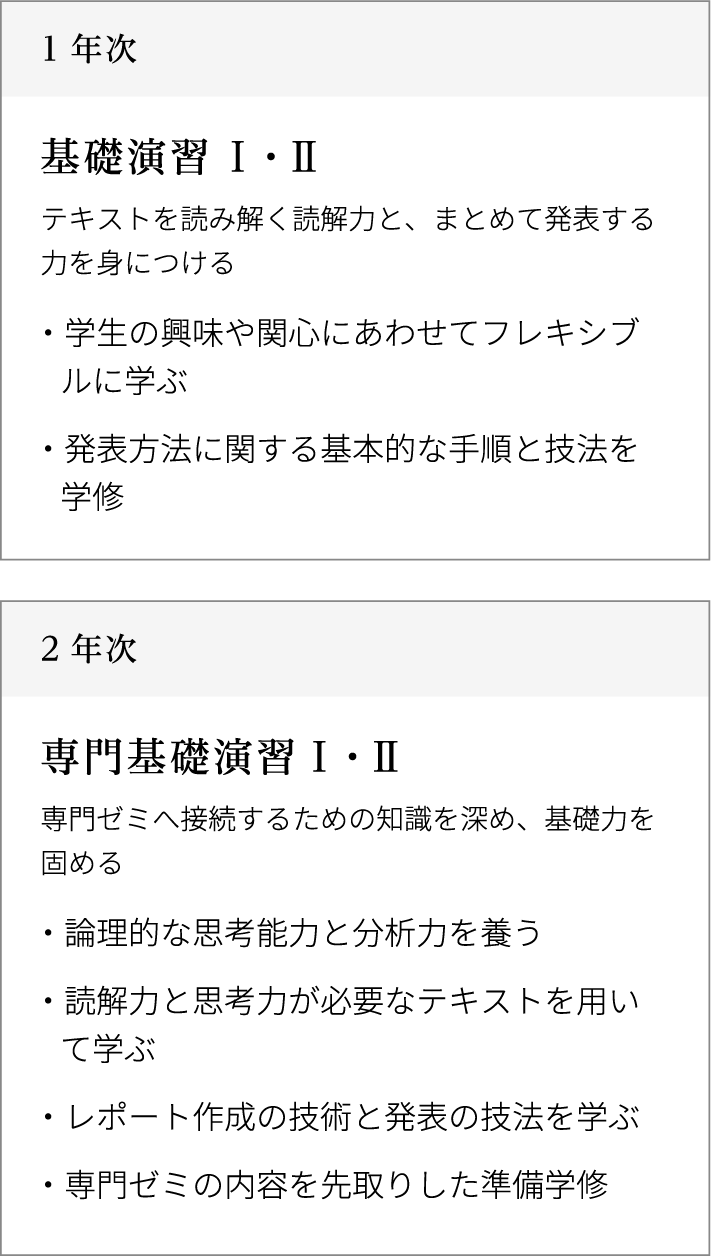

1・2年次

レポート作成や発表。

主体的な学びの基盤づくり。

1・2年次は、主体的な学びの基盤づくりのために、地域社会学科の学生全員が2年間共通テキストを使い、

読解力・要約力、レジュメやレポートの作成方法・発表方法などの基本的なスキルを習得します。

テキストを理解しまとめる力

論理的に考え分析する力

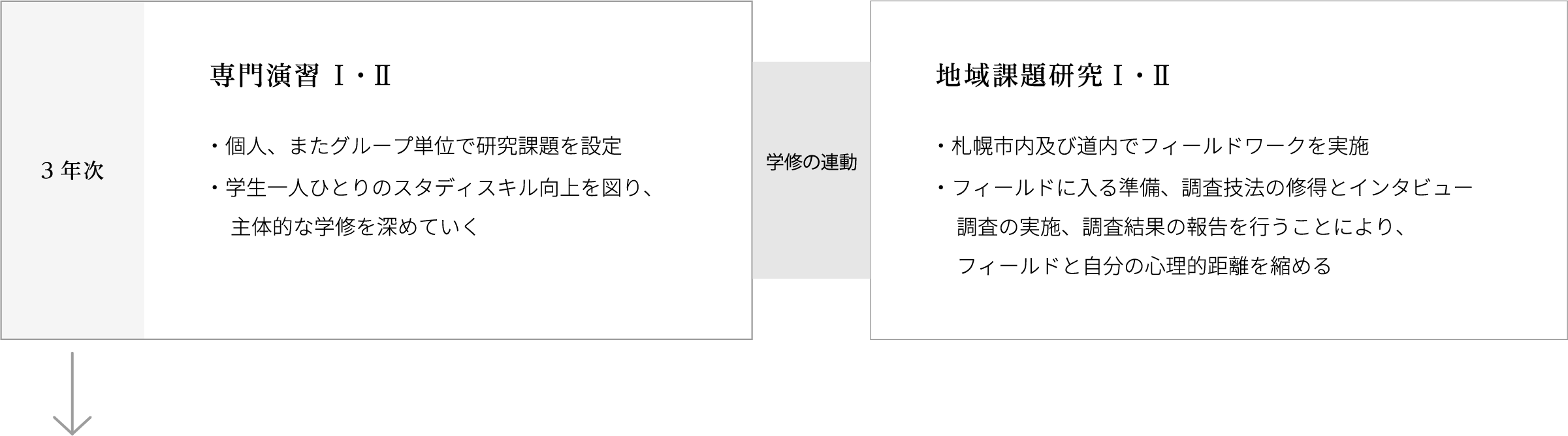

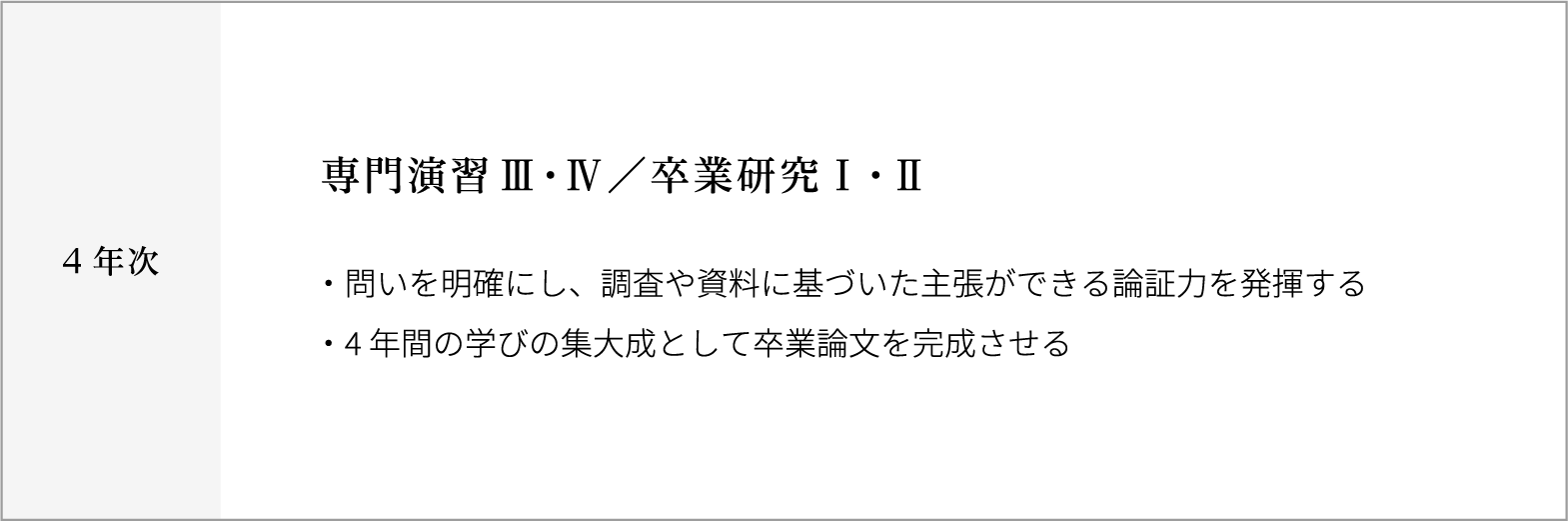

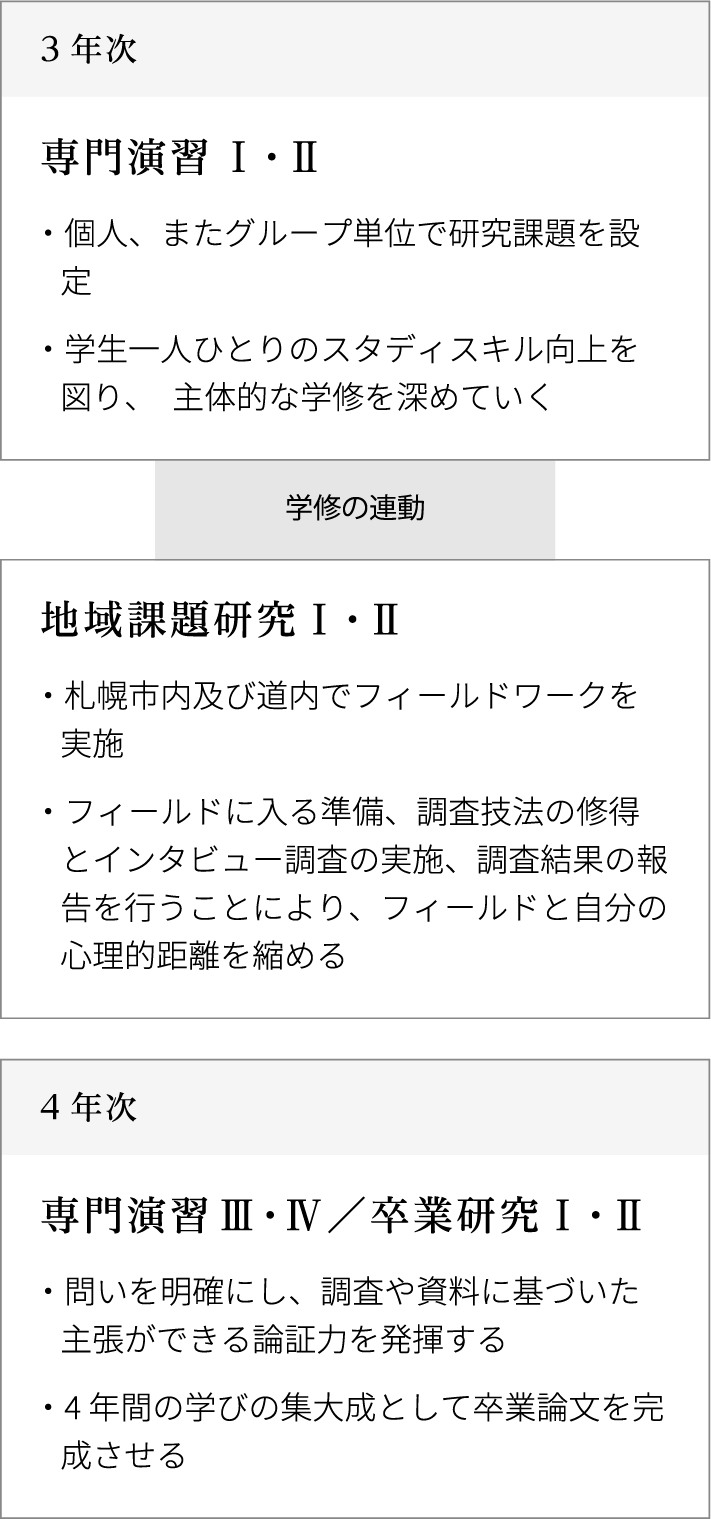

3・4年次

学びの場は地域のフィールドへ。

専門性を実践で深める。

3・4年次は、さらに学びを深め、事実と意見を整理する力を養います。

地域社会に関連する8つの個別テーマの中から、興味関心のあるものを選定し

個人単位で、またグループ単位で研究レポートを完成させます。

地域の問題・課題を発見する力

課題を共同で研究する力

多様なゼミナール

少人数のゼミ編成と担任制度で、

丁寧な指導。

学生生活の相談から、

就職活動のサポートまで。

ひとりの教員が担任する学生は10人程度。学生と教員の距離が近いことで、

学びの方向性を確認し合いながら4年間を過ごします。

自分の考えを積極的に発言する力

自分と違う考えを理解し尊重する力

意見を交換しみんなで

問題を掘り下げる力

専門ゼミのテーマ

-

学びの共同体と授業改革、学校改革

加藤 裕明 教授

学びの共同体による授業改革、学校改革による地域再生を、フィールドワークをふまえて探究します。

詳しくみる

-

法学

津幡 笑 講師

民事法を中心に判例・学説を素材として知識を深め、柔軟に判断するための法的思考力を養います。

詳しくみる

-

子育て支援・高齢者ケア

金 昌震 准教授

少子高齢化社会の問題を、フィールドワークや国際比較の観点から解決案を考えます。

詳しくみる

-

地域福祉

西浦 功 教授

「自分らしい暮らし」の実現に求められることは何か、住民の方の様々な声を手がかりに考えていきます。

詳しくみる

-

イノベーション経営

金 鎔基 講師

世界標準の経営理論についての知識を深め、札幌市内の企業と協働して実践的に学んでいきます。

詳しくみる

-

地域メディア

西脇 裕之 教授

コミュニティFM番組の企画・放送を行い、地域メディアの役割とコミュニケーションの公共性を考えます。

詳しくみる

-

都市・ジェンダー・文化

仙波 希望 准教授

都市研究のトピックや、ジェンダー的課題など、理論とフィールドワークから考えていきます。

詳しくみる

ピックアップゼミナール

-

行政書士を目指して取り組むゼミ活動

津幡ゼミの特長は、法律に強くなれることです。私は将来のために行政書士資格の取得を目指し、行政書士実務経験のある先生からも課題を出していただいています。学びたいという意欲があれば、協力してもらえる環境です。ゼミ活動では、地域課題研究として美唄市で実地調査をしました。調査結果から、ウォーキングイベントを企画開催したことが思い出に残っています。

-

折川 耀大さん(4年)

札幌大谷高等学校出身

-